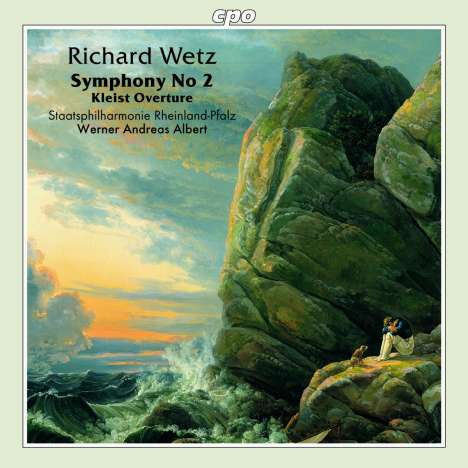

Richard Wetz: Symphonie Nr.2 on CD

Symphonie Nr.2

Conventional CD, playable with all CD players and computer drives, but also with most SACD or multiplayers.

Let our eCourier notify you if the product can be ordered.

+Kleist-Ouvertüre op. 16

- Artists:

- Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Werner Andreas Albert

- Label:

- CPO

- Year of recording ca.:

- 1999

- UPC/EAN:

- 0761203969524

- Release date:

- 1.3.2000

Similar Articles

»Meiner Musik geht es merkwürdig: wo sie erklingt, ergreift sie aufs tiefste; aber es wird ihr selten Gelegenheit dazu gegeben.«

Etwa drei Jahre vor seinem Tode schrieb Richard Wetz 1932 diese Worte, aus denen sich je noch persönlichem Gusto die Bitterkeit eines »verkannten Komponisten« oder die simple Feststellung eindeutiger Fakten herauslesen lässt.

Gewiss, wer den Satz aus den biographischen und kreativen Zusammenhängen löst, der wird auf das Weinen, Klagen, Sorgen und Zagen eines Unzeitgemäßen kommen, der sich fern der Metropolen, im thüringischen Erfurt, seinen verfehlten Hoffnungen hingibt.

Wer aber ein wenig tiefer eintaucht in die schriftlichen Zeugnisse dieses musikalischen Sonderlings, der muss bald feststellen, dass Richard Wetz der Welt nie abhanden gekommen war.

Bis zum Ende seines Lebens, das allerdings kaum sechzig Jahre währte, war er mit der Realisation großer Pläne beschäftigt, wie beispielsweise aus einem Brief an seinen österreichischen Kollegen Robert Hernried (1883-1951) hervorgeht: »Anfang November will ich mit der Goethe-Partitur beginnen; ich habe das Werk – es fehlt noch einiges daran – sehr lieb gewonnen, als ich es vor einigen Tagen durchblätterte, nachdem ich es fast vergessen. Wenn mein ›Goethe‹ fertig ist, dann möchte ich noch eine vierte Symphonie schreiben, voller Humore«.

So denkt und schreibt keiner, der aufgibt...

Abgeschlossen waren inzwischen unter anderem das Requiem op. 50 (1923 / 25) und das voluminöse Weihnachtsoratorium op. 53 (1927 / 29), das einsätzige Violinkonzert op. 57 (1933) sowie eine Fülle an Liedzyklen, kürzeren Chorwerken und Kammermusiken (einschließlich zweier Streichquartette und einer großen Passacaglia und Fuge für Orgel). Insgesamt umfasst der Werkkatolog zwar kaum fünf Dutzend nummerierter Kompositionen, von denen obendrein einiges Frühe (die Apollinische Hymne op. 8, die Tanzweisen op. 11 und die Ouvertüre Aus der Jugendzeit op. 12) später als ungültig erklärt wurde – doch das »Gültige« gehört zweifellos zum Markantesten und Gehaltvollsten, was späteste Romantiker zu Papier gebracht haben.

Einer der Gründe für diese durchgehend hohe Qualität ist in Richard Wetz' generellem Schaffensprinzip zu finden:

»Von ›Kunstrichtern‹ wird mir häufig gesagt, meine Musik wäre ergrübelt, verstandesmäßig. Das ist ganz und gar falsch. Wenn ich erkläre, dass ich monatelang keine Note schreiben kann, dass ich dann plötzlich, wie auf höheren, mir unbegreiflichen Befehl, gezwungen werde zu schreiben, dass ich jedes Werk ohne jegliche Vorarbeit beginne, dass ich am Vormittag noch nicht weiß, was ich am Nachmittag niederschreiben werde, dass ich weder an Aufbau, Harmonik, Instrumentation denke, dass sich die Themen, die gar nicht etwa daraufhin angelegt werden, wie von selbst einander verschlingen, so sind das Dinge, die mit Verstand und klügelnder Vernunft nichts zu tun haben« .

Zudem fehlte Richard Wetz jeglicher Sinn fürs Kommerzielle. Aufträge, Bestellungen, äußere Anregungen vermochten ihm nicht eine Note zu entlocken. Anders als sein elf Jahre älterer Namensvetter Strauss hätte er weder ein Festliches Präludium noch eine Japanische Festmusik oder auch nur eine Alpensymphonie zustande gebracht: Wenn der schöpferische Blitz nicht einschlug und zündete, geschah nichts, aber auch gar nichts.

Dieses unmittelbare Erleben, die Spontaneität im Kreativen wie Rezeptiven ist schon in der Kindheit des oberschlesischen Kaufmannssohnes angelegt. Geboren am 26. Februar 1825 in Gleiwitz, unternahm er am Familienklavier die ersten autodidaktischen Gehversuche, noch bevor er musikalischen Unterricht erhielt:

»So entstanden Märsche, Lieder und Klavierstücke. lch wusste damals gar nicht, was ich tat, ahnte nichts von dem Wunder der Musik; ich hatte ja noch nichts gehört. Die Sonaten Beethovens bildeten zwar das Futter in meinen Klavierstunden, aber ich stümperte wohl so gräulich an ihnen herum, dass mir ihr Wesen unenthüllt bleiben musste. Da hörte ich in meinem 13. Lebensjahr Mozarts g-moll-Symphonie, und der Genius dieses Meisters leuchtete blitzartig in mein Inneres hinein: ich fühlte tief und klar, dass ich Musiker sei, ohne freilich zu wissen, wie ich es werden könnte« (Richard Wetz über sich selbst, 1923)

Bald sollte er es wissen. Nach dem Abitur beginnen 1897 seine Wanderjahre. Zunächst immatrikuliert sich Richard Wetz am Leipziger Konservatorium – für ganze sechs Wochen. Denn der Lehrbetrieb entspricht so gar nicht seinen jugendlichen Vorstellungen:

»lch war mit hohen Gedanken über die Art einer solchen Bildungsanstalt dahin gekommen und fühlte mich grausam enttäuscht.«

Also kehrt der junge Mann der Brutstätte des Akademismus den Rücken. Er nimmt ein halbes Jahr Privatstunden bei Richard Hofmann, dem Leiter der Leipziger Singakademie, nebenher studiert er an der Universität Philosophie, Psychologie, Literaturwissenschaft und andere Fächer – ein Rastloser offenbar, auf der Suche nach einem hohen Ideal, das er, wie sich zeigen sollte, nur in sich selbst finden konnte.

lm Herbst 1899 kommt er noch München zu Ludwig Thuille, wo er lernt, wie man Fugen schreibt. Durch Vermittlung von Felix Weingartner wird er 1900 als Theaterkapellmeister in Stralsund angestellt, wo er es freilich nur wenige Monate aushält. Nach einem zweiten Versuch in Barmen (heute Wuppertal) geht Richard Wetz nach Leipzig zurück. Hier gibt es zwar vorderhand nichts zu tun, aber etliches zu hören: Die Klassiker vor allem, dann auch Bruckner und Liszt – vieles davon ist Neuland für den Heimkehrer, der nun in völliger Isolation zwei Opern auf eigene Libretti verfasst und 1906 endlich als Leiter des Musikvereins nach Erfurt berufen wird.

Und endlich kommt er zum Zuge. Er sorgt für die Aufführung der »Modernen«, kann seine eigenen dirigentischen Vorstellungen realisieren und bleibt seinem Posten demzufolge 19 Jahre treu. Auch mit dem Komponisten Wetz geht es aufwärts. Zwar fällt seine zweite Oper, der Einakter Das ewige Feuer, 1907 in Hamburg und Düsseldorf durch; doch schon ein Jahr später kann er mit seiner Kleist-Ouvertüre op. 16 einen Triumph feiern. Daraus resultiert ein gewisses Interesse an seinem bisherigen Schaffen, eine wachsende Aufführungszahl und auch eine Anerkennung seiner künstlerischen Ideale: 1916 wird Wetz Lehrer für Tonsatz in Weimar, 1920 erhält er dort eine Professur. Sein Requiem erlebt in Berlin unter Georg Schumann mit der Berliner Singakademie eine erfolgreiche Premiere; Richard Wetz wird daraufhin sogar in die Akademie der Künste aufgenommen. Den Ruf an die Berliner Musikhochschule aber lehnt er ab, um sich auch weiterhin in Erfurt seinen Kompositionsplänen widmen zu können.

Der Linse des Photographen präsentierte sich Richard Wetz in jener wirkungsvoll-nachdenklichen Pose (nebst Künstlerhaar und Zwikker), aus der man leicht auf selbst-mitleidigen Verzicht schließen könnte: Tatsächlich aber diente die Karriere abseits der Metropolen der Konzentration aufs Wesentliche:

»Ziehe ich vom Ende der Symphonie einen Schluss auf den Zustand meines Wesens, so kann ich mir die tröstliche Hoffnung machen, dass ich gänzlich ungebrochen dastehe«.

Das einzige, was Richard Wetz wirklich zu schaffen machte, war nach eigenen Worten sein »Friedhofsjodler«, eine schwere Affektion der Bronchien, die ihm, dem starken Raucher, schließlich am 16. Januar 1935 das vorzeitige Finale seines Lebens diktieren sollte.

Unmittelbar vor Beginn seiner dritten hatte Wetz im Oktober 1919 nach rund zehnmonatiger Arbeit die Partitur der zweiten Symphonie abgeschlossen, eine Komposition, die sich zu ihrer älteren Schwester wie eine Pastorale zu einer Fünften verhält. Damit ist nun freilich nicht gesagt, dass dieses Opus 47 leichter oder gar unspektakulärer gefügt wäre als ihre Vorgängerin oder ihre Nachfolgerin, ganz im Gegenteil: Aus dem vermeintlich gemächlichen Beginn, in dem sich ganz von ferne so etwas wie Mendelssohns Blick auf die Hebriden zu spiegeln scheint – aus diesem entspannt dahin-fließenden Einsatz entwickeln sich bald dramatisch aufsteigende Klippen und Kanten, die in ihren thematischen und harmonischen Konturen einerseits ganz unmissverständlich an Anton Bruckner erinnern, andererseits aber in ihrer mitunter radikalen Dichte den Weg eines Komponisten ausschreiten, der sich noch eigenem Bekunden ganz von jenen inneren Gesetzen leiten ließ, die er beispielsweise in seiner Abhandlung über Franz Liszt (1925) formuliert hat:

»Gleich den Naturformen sind auch die Formen der Kunst der ›Gottheit lebendiges Kleid‹ d. h. sie sind letzten Endes das Ergebnis der im Schaffenden wollenden Kräfte; in unerklärbar=geheimnisvoller Weise wächst das Werk, Inhalt und Form gleichzeitig, in der Seele des Schöpfers. Es ist doch nicht so, dass er für das, was er schaffen will oder besser muss, erst eine Form sucht! Überaus schön hat der junge Schopenhauer, als er die Gedankensymphonie der ›Welt als Wille und Vorstellung‹ in sich trug, dieses Sich zusammenschließen von Inhalt und Form geschildert. Wo ein lebendiger Gehalt vorhanden ist, da ist auch die Form lebendig. Wie albern, das ›Neue‹ eines Kunstwerkes aus der Neuartigkeit der Mittel erklären oder gar durch Veränderung der Mittel im weitesten Sinne eine neue Kunst gewinnen zu wollen«.

Der innere Wille äußerte sich im Falle der zweiten Symphonie dergestalt, dass Richard Wetz im Anschluss an den Kopfsatz zunächst das Finale in Angriff nahm, das im Manuskript noch als vierter Satz bezeichnet wird. Der äußere Rahmen war also durch zwei zusammengehörige Großbauten abgesteckt, bevor sich der Komponist entschloss, auf ein Scherzo zu verzichten und in die Mitte des Werkes ein weiträumiges Adagio zu setzen, in dem bemerkenswerterweise selbst die größten Ausbrüche keinen katastrophischen Anstrich erholten:

»Der zweite Satz ist ein Trauergesang, ein mitleidvoller Blick auf das ›öde, ach so arme Leben, das keinen Wunsch uns je erfüllen kann‹« erläuterte Richard Wetz.

Dann aber intonieren die vier Hörner das fanfarenartige Hauptthema des Finales, und alsbald ist jede Trauer im wahrsten Sinne des Wortes wie weggeblasen.

»Die Kritik hat das erste Thema des Finale der zweiten Symphonie für ›unbedeutend‹ erklärt; mit Unrecht: es tritt zunächst gewissermaßen keimhaft auf und entfaltet erst im Verlauf des Satzes alle in ihm enthaltenen heftig gespannten Kräfte. Der erste und dritte Satz bilden eine geschlossene Einheit, die Themen des ersten Satzes kehren im letzten auf einer höheren Ebene wieder«.

Keine Frage, dass der überaus belesene Richard Wetz auch die Metamorphose der Pflanzen kannte, mit deren Geheimnissen sich Johann Wolfgang von Goethe lange Jahre auseinandergesetzt hat und die für viele Künstler des späteren 19. Jahrhunderts so außer ordentlich anregend gewesen ist. Das Denkmal, das Richard Wetz am Ende seines Lebens für Goethe zu errichten gedachte, blieb Fragment. Vollendet hingegen sind zwei Würdigungen, in denen er sich mit den gleichermaßen bewunderten Dichtern Friedrich Hölderlin und Heinrich von Kleist auseinandersetzte: Hyperion op. 32 für Bariton, gemischten Chor und Orchester aus dem Jahre 1912 sowie die bereits 1899 entstandene KIeist-Ouvertüre op. 16, die noch einer instrumentalen Revision von Arthur Nikisch in Berlin und Leipzig aufgeführt wurde und dem damals 33-jährigen Komponisten seinen ersten glänzenden Erfolg einbrachte.

Dieses Opus 16 ist nun nicht als Einleitung eines Schauspiels konzipiert, sondern eine Symphonische Dichtung über die Person des unglückseligen Dramatikers, der im Alter von 34 Jahren aus dem Leben schied. Der Partitur hat Richard Wetz als Motto einen Satz von Hölderlin vorangestellt:

»Nicht in der Blüt' und Purpurtraub' ist heilige Kraft allein, es nährt das Leben vom Leide sich, und trinkt, wie mein Held, doch auch am Todeskelche sich glücklich«.

Dieser Vorspruch dient, wie selbst beim ersten Hören unschwer nachzuvollziehen ist, der bloßen Einstimmung auf das Werk, das ganz auf programmatische oder Handlungs-Elemente verzichtet und sich damit zu einem absoluten Stück verselbständigt – in derselben Weise, die Richard Wetz später den Werken von Franz Liszt zugestand:

»Die Vorwürfe seiner Symphonischen Dichtungen, wurzeln tief im Willen- und Gefühlsleben, in dem Reiche, in dem die Musik unumschränkte Herrscherin ist. Deshalb sind diese Werke als reine Musik durchaus verständlich, und die Überschrift dient lediglich dazu, dem Hörer die Einfühlung zu erleichtern und seinen Gefühlsströmungen eine bestimmte Richtung zu geben. Von äußerlicher Tonmalerei, kahler, seelenloser Wiedergabe der nüchternen Wirklichkeit, grellen Wirkungen um ihrer selbst willen, ist bei Liszt nichts zu finden.«

Man kann sogar noch weiter gehen und die nahe liegende Vermutung anstellen, dass der »Vorwurf«, mithin das Programm dem kreativen Geist die Rechtfertigung einer formalen Freiheit erlaubte, wie sie kein Rückgriff auf sanktionierte (und freigerammte) Gattungen je gestattet hätte. Das gilt für Liszt ebenso wie für Wetz, dessen Kleist-Ouvertüre (worum denkt man nur immer wieder an Schumanns Manfred?) letztlich die Weichen zum eigenen symphonischen Schaffen stellte, zu jenem organischen, »unbewussten« Wachstum, das sich auch in seiner Gesamtheit wie die Metamorphose einer Pflanze darstellt. Vielleicht hätte ja das – wiederum einsätzige – Violinkonzert op. 52 die Ouvertüre zu einer neuen Phase sein sollen...

Reviews

Ostthüringische Zeitung: »Wie gut, dass es cpo gibt! Das entdeckungsfreudige Label landet eine neuerliche Überraschung. Früher schon hat es Richard Wetz aufgespürt und dessen erstaunliche 1. Symphonie herausgebracht. Nun sind die 2. Symphonie und die ›Kleist‹-Ouvertüre zu erleben. Auch hier gemahnt die Monumentalität der Themen, der Form und des Ausdrucks an Bruckner. Einen Gegenpol dazu aber schafft der originelle Nachfahre mit bitter-süßer Lyrik, mit einer schier unbeschreiblichen Melancholie des Ausdrucks. Beide Stücke begeistern durch melodische Schönheit, berauschenden Klang und meisterliches Handwerk.«FonoForum 5/2000: »Spannendes Hörerlebnis – niemals langweilig, in einem hervorragenden Klangbild.«

Fanfare 8/2000: »The recorded sound is gorgeous.«

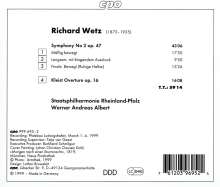

Disk 1 von 1 (CD)

Sinfonie Nr. 2 op. 47

-

1 1. Mäßig bewegt

-

2 2. Langsam, mit klagendem Ausdruck

-

3 3. Finale: Bewegt (Ruhige Halbe)

-

4 Kleist Ouvertüre op. 16

More from Richard Wetz

-

Richard WetzRequiem op.50CDCurrent price: EUR 7.99

-

Richard WetzWeihnachtsoratorium op.53CDPrevious price EUR 17.99, reduced by 0%Current price: EUR 7.99

-

Richard WetzSymphonien Nr.1-34 CDsCurrent price: EUR 19.99

-

Richard WetzSymphonie Nr.3CDPrevious price EUR 15.99, reduced by 0%Current price: EUR 7.99