Das furiose Sound-Abenteuer von Squid geht mit "O Monolith" ungefiltert und ungebremst weiter.

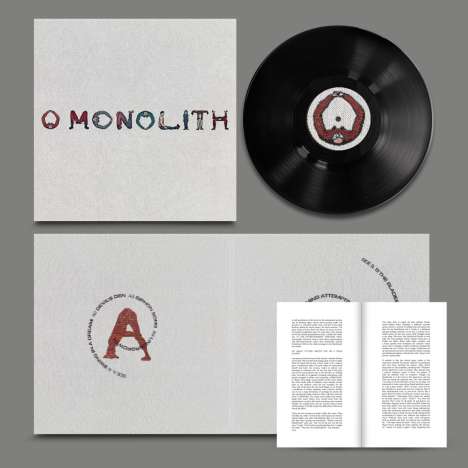

Das erste Album von Squid ("Bright Green Field" aus 2021) war eine Wucht. Eine Wucht an Energie, eine Wucht an Kreativität und eine Wucht an mutigen, extravaganten Klang-Mosaiken. Die Gruppe um Ollie Judge (Gesang, Schlagzeug), Louis Burlase (Gitarre, Gesang), Anton Pearson (Gitarre), Laurie Nankivell (Trompete, Bass) und Arthur Leadbetter (Keyboards) war nach dem ersten Album durch die positiven Resonanzen von Presse und Publikum so euphorisiert, dass sie sofort an die Arbeit zur Entwicklung neuer Songs ging. Das Ergebnis heißt "O Monolith" - was für ihren sturen Umgang mit unkonventionellen Mitteln steht - und wurde am 6. Juni 2023 in die Welt entlassen.

Denkt man am Anfang von "Swing (In A Dream)" noch, Squid hätten durch schwebend-minimalistische Töne unter Verwendung von swingender Percussion eine neue Leichtigkeit für sich entdeckt, so belehren uns die jungen Wilden im Laufe des Stücks eines Besseren. Als nämlich der Gesang einsetzt, legt sich eine dunkle Wolke über den Song, die zunächst nur mit verhalten geäußertem Aggressionspotential ausgestattet ist. Die angespannt-bedrohliche Atmosphäre schaukelt sich dann aber durch klatschend-peitschende Taktgeber und fies-aggressive Gitarren-Salven mehr und mehr hoch, bis es zur tosenden, wütenden Entladung kommt.

Auch "Devil’s Den" kostet einen breiten Dynamik-Bereich voll aus, der von jazzig-meditativ bis wild-über die Stränge schlagend reicht. Der Song badet in einem Meer aus psychedelischen Folk-Sounds und lässt sich lange nicht provozieren. Dann passiert es aber doch noch, dass der Track massiv aus der Haut fährt und zum schrillen Krach-Monster mutiert, welches völlig außer Rand und Band gerät.

Neues Lied, ähnliche Vorgehensweise: Behäbige Jazz-Grooves und sphärische Space-Sounds konkurrieren beim "Siphon Song" miteinander. Der Lead-Gesang klingt verfremdet, wie aus dem Computer und erinnert an die Stimm-Experimente von Laurie Anderson ("O Superman"). Die Chor-Stimmen agieren wortlos, aber es ist durchaus möglich, dass auch die Sirenen, die Odysseus auf seinen Irrfahrten in den Tod leiten wollten, so verführerisch sangen. Im Hintergrund braut sich nebenbei allmählich ein Unwetter zusammen, das jegliche Harmonie zusammenbrechen lässt. Nach dem Chaos folgt der Neuaufbau, der aber auch einem unheilvollen Schicksal ausgesetzt zu sein scheint. Squid sind Meister im Inszenieren von Mini-Dramen von apokalyptischen Ausmaßen.

Wenn der Funk-Groove aus dem dreckigen Untergrund kommt, der Gesang dem Irrsinn nahe kommt und die übrigen Instrumente ein Eigenleben entwickeln, aber der ganze Tumult dennoch Sinn ergibt, dann kann man sicher sein, dass das Quintett Squid dahintersteckt. In diesem Fall wird mit "Undergrowth" ein unberechenbar ablaufendes Stück Musik angeboten, welches durch den kaputten Rhythmus noch lange im Kopf nachhallt.

Elektronische Spielereien, R2D2-Geräusche, Captain Beefheart-Break-Beats, eine Young Marble Giants-Gedächtnis-Beat-Box, Gesang, der sich zwischen Langeweile und Wahnsinn wohlfühlt, sowie psychedelische Minimal-Art-Strukturen kennzeichnen das von Zukunfts-Angst getriebene "The Blades".

"After The Flash" marschiert ohne Gleichschritt, ungelenk, unbelehrbar und unsensibel. Ein plötzlicher Stillstand lässt dann auf akustische Weise Licht entstehen, bevor der rumpelnde Trott weitergeht, die Trompete eine Untergangs-Fanfare ertönen lässt und die Welt untergeht.

Das Energielevel von "Green Light" scheint am Anschlag des Möglichen zu sein, das Tempo entwickelt sich bis hin zu atemberaubend stürmisch und die abrupten Kurs-Änderungen sind irrwitzig und kontrastreich. Bitte anschnallen, sonst schleudern einen die heftigen Bewegungen aus dem Sitz.

So sperrig, wie der Titel "If You Had Seen The Bull’s Swimming Attempts You Would Have Stayed Away" erscheint, ist auch die Musik: Elektronische Geräusche mit Schräglage, ein mächtig dröhnender Funk- und Jazz-Bass; Percussion in sonnig-karibischer Stimmung; E-Gitarren, die unangenehme Nadelstiche setzen; eine Trompete, die beschwichtigend unterwegs ist; Solo-Gesänge, die aufstacheln oder besänftigen und Harmonie-Stimmen der großartigen Shards, die Ollie Judge gefühlvoll unterstützen oder sakrale Ergriffenheit vermitteln. Das alles und noch viel mehr schrille Klang-Splitter oder theatralisch aufgeblasene Einblendungen werden in fünf Minuten mit einer betriebsamen Intensität verdichtet, als würde ein ganzes Leben an einem vorbeiziehen.

Treiber und Provokateur bei diesem tosend-ungezügelten Musik-Zirkus ist Sänger Ollie Judge, der auch als Schlagzeuger fungiert. Mit seinen an Mark E. Smith von The Fall erinnernden Word-Tiraden, seinen marktschreierischen Gebärden, wie sie auch vom B-52s-Sänger Fred Schneider ausgeübt wurden oder seiner rotzig-provokativen Stimme, die sich nach John Lydon von P.I.L. anhören kann, erobert er sich häufig einen Platz in der ersten Reihe. Judge entpuppt sich als Enfant terrible der Truppe aus Brighton (England), wobei er alle anderen Eskapaden in den Schatten stellt und als Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse fungiert. Der Frontmann nutzt sowohl die tonalen wie auch die atonalen Bereiche, um je nach Bedarf mit seinen Kollegen zu kooperieren oder sie aufzumischen. Das verleiht den Kompositionen entweder eine starke Geschlossenheit oder eine pfeffrige Schärfe.

Trotz der schwierigen Tempo- und Dynamiksprünge verliert das Quintett nie den Faden, spielt sich die exakt geschossenen oder angeschnittenen Bälle zielsicher zu und entwickelt ein Feuerwerk an extremen Situationen, die sogar innerhalb eines Stückes unerwartet aufeinanderprallen können. Die Songs durchleben häufig einen Lebenszyklus, der sie gemäßigt beginnen lässt, sie aber irgendwann mit brachialer Gewalt an den Rand der Verzweiflung führt, wo sie kollabieren, sich zersetzen oder schlicht explodieren. Obwohl diese Methodik oft eingesetzt wird, nutzt sie sich nicht ab, denn sie läuft im Detail immer etwas anders ab, bleibt unverhofft und überraschend.

"O Monolith" ist ein würdiger Nachfolger von "Bright Green Field" geworden. Squid haben weder an Ideenvielfalt, noch an Wucht und Energie eingebüßt. Ihr seltsamer, verdrehter und wuchtiger Art-Punk ist ziemlich einzigartig, aber nicht artig. Die Musiker wirbeln tüchtig Staub auf und agieren oft so raubeinig, dass ihre zarte Seite, die durch warmherzige Holz-Bläser edel herausgestellt wird, manchmal ins Abseits gerät. Sie blüht im Verborgenen und kann ihre Schönheit oft nur indirekt offenbaren. Das gehört anscheinend zum Konzept, denn Squid wollen manchmal verstören, erregen und auffallen. Krach, Kakophonie und Konflikte werden aber fein abgestimmt eingesetzt, sodass kein Song in der Dissonanz versinkt, sondern belebend-sonderbare Effekte erhält, die zur Steigerung der Attraktivität beitragen.

Was nun bald folgt, ist das für viele Bands schwierige dritte Album, das häufig eine Bewährungsprobe oder eine richtungsweisende Form darstellt. In der aktuellen Verfassung braucht man sich aber bei der anstehenden Herausforderung um Squid keine Sorgen zu machen.